Ⅰ はじめに

子ども達のスマートフォン・タブレット端末の過剰使用によって、いわゆるスマホ依存となり、勉学やコミュニケーション力、運動力などを養う機会損失が生じている。

その結果は学力格差だけでなく生きる力にも差が生じ、成人して以降の成功格差の要因となり貧富の格差が更に広がるものと懸念される。

スマホ育児のように早ければ0歳児から接するがために大きな問題と捉えるものである。

子ども達は環境を選べず、大人が責任もって適切な環境を提供しなければならない。

議会において教育委員会にスマホ依存対策について質疑を行った。

Ⅱ スマホ育児とは?

近年、ベビーカーに乗った幼児がスマホ等を見ている光景はよく目にします。

子育て世帯では育児においてスマートフォンが様々に活用されているのは言うまでもありません。

このスマホ育児についてはメリット、デメリットが様々に指摘されていますが、教育委員会としての認識はどうであるか、議会にて確認を行った。

その内容は以下の通りです。

スマホ育児における、

◎スマホ育児とは?

①いわゆる「スマホ育児」については、現在、定義はない。

②子どもにおとなしくしてほしい時、親が何か用事をしたい時など、子どもにスマートフォンやタブレット端末持たせて映像などを見せたり操作させたりすること、またそれらをしつけ等に使用することなどを言う事と認識する。

◎メリット

知育教材や学習アプリの活用が考えられる。

◎デメリット

①子どもにスマートフォンを長時間与えてしまうことで、目や首に負担がかかり、視力低下や姿勢が悪くなる恐れがある。

②悪質なコンテンツに入ってしまうこと。

③将来的なスマホ依存症に繋がる可能性があること

◎WHO(世界保健機構)・平成31年小児の健康な成長に関するガイドライン

①1歳児ではスマートフォンなどのデジタルデバイスの視聴は推奨されないこと。

②2~4歳までのデジタルデバイスの視聴時間は1日1時間未満であること

を提言しております。

◎国内

具体的なガイドライン等は無い。

◎教育委員会の姿勢

母子保健といたしましては、子どもの心身の健やかな成長という観点から、親子のスキンシップやコミュニケーション、外遊びなどによる体力づくりなどを推奨し、指導しております。

(以上)

上記を踏まえ基本的に、スマホ育児はデメリットがメリットを上回る認識であると捉えるべきでしょう。

スマホ依存の芽が、このスマホ育児で生じる危険性を有しています。

全く使わない、という事は難しい場合でも、そのデメリットを踏まえ、使用は最小限に留めるべきでしょう。

議会において、スマホ育児への注意喚起等の啓発活動を行うよう要望しています。

他市事例:鉾田市「【子育てコラム】~乳幼児のスマホ利用に気をつけて~」(右写真)

関連記事

(略)乳児用のコンテンツや育児アプリがさらに充実することにより、育児とスマートフォンとの関わりは益々密接になりつつある。乳幼児がスマートフォン等のデジタル機器に接触する場面も増加し、育児にも各種 ICTを活用する機会が増えることにより、育児そのものの形態に変化が生じてきた。その一方で、乳児期からデジタル機器に接触することへの親の懸念も益々膨らんできている。(略)

年収1000 万以上の世帯の乳幼児はスマートフォンに触れている率が有意に低い。また、「どの情報機器にも触らせていない」の回答比率と年収も有意な関連があり、年収が高いほど「触らせていない」という傾向が見られる。(略)

育児ストレスへの対処としてスマートフォン使用頻度が増え、結果的に母親のスマートフォン依存傾向が高まり、それに応じて子供のスマートフォン使用頻度が高まるため、子供のスマートフォン依存傾向が高まる、または、親の情報機器使用への寛容性を要因として子供のスマートフォン依存傾向が高まるという関連性が考えられる。(略)

Ⅲ 子ども達のスマホ依存度の現状は?

近年、小中学校においても子ども達のスマートフォン依存が高まっていると感じています。

そこで本市の子ども達のスマホ使用の現状はどのようなものか、確認を行いました。

合わせて、デメリットをどう認識しているのか?またその対策はどうしているのかも議会にて質疑しました。

その内容は以下の通りです。

子ども達のスマホ依存の現状と対策等について、

◎現状

①近年、スマートフォン等の普及により、子どもたちのスマートフォン使用時間は増加しており、スマートフォンが常に傍にないと落ち着かないと言う子どもたちも少なからずいる。

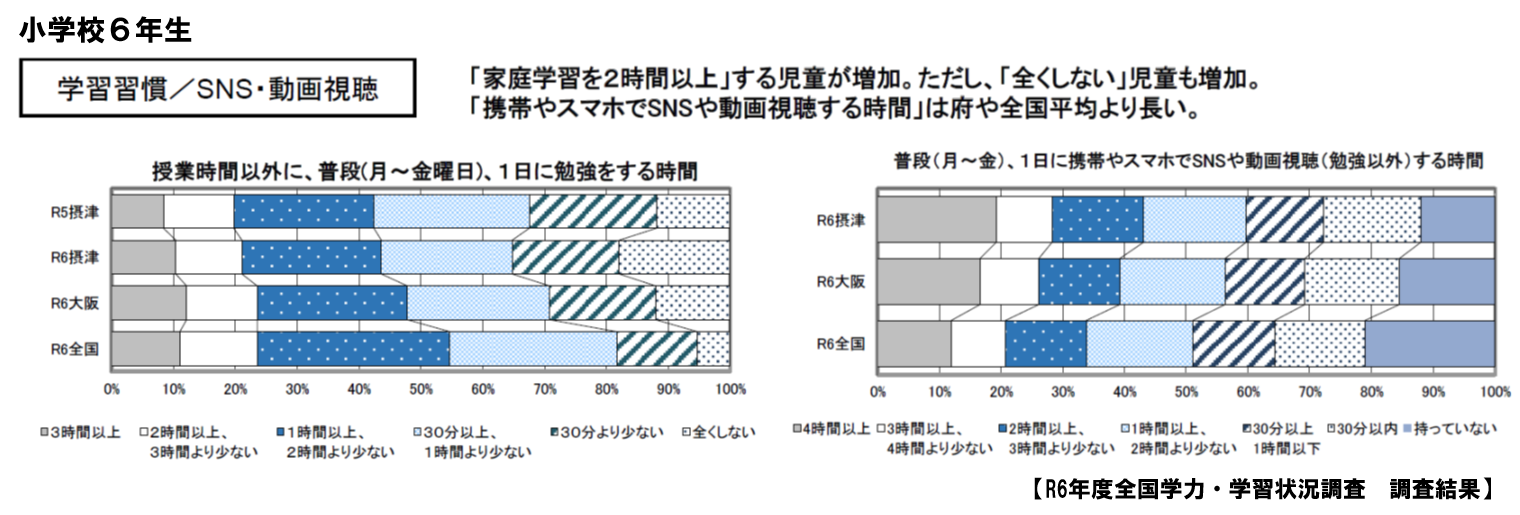

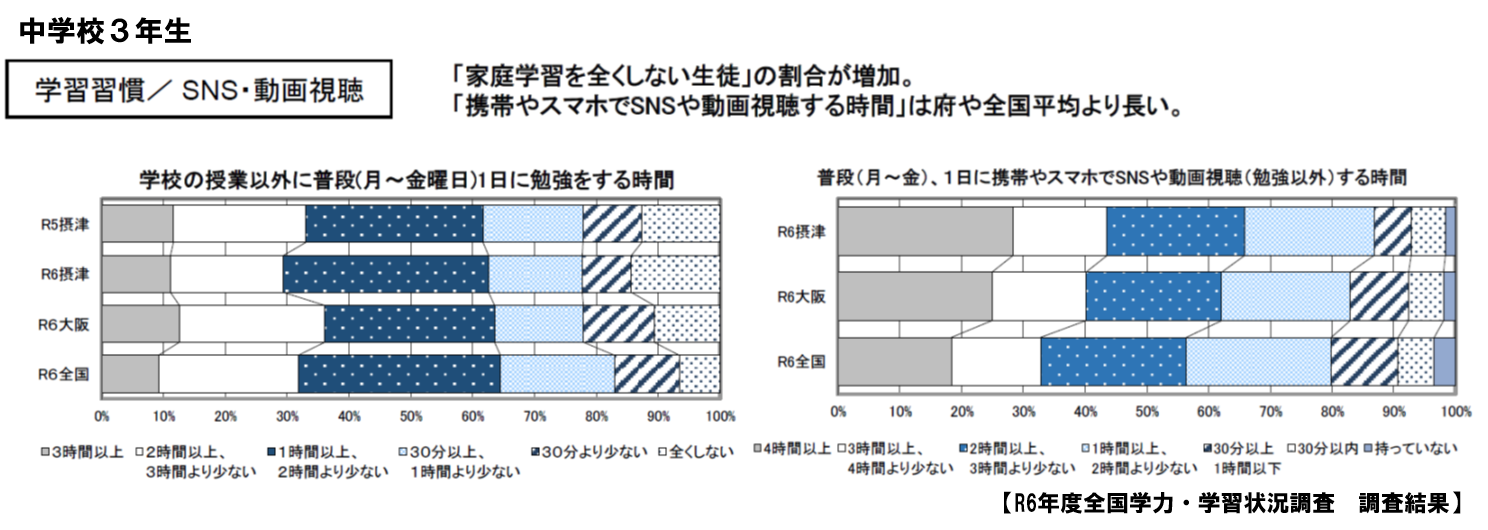

②令和6年度全国学力・学習状況調査の調査結果によると、

〇スマートフォンを使って1日あたり1時間以上SNSや動画視聴している本市の小学生が59.6%、中学3年生では86.3%、

3時間以上の小学生6年生が28.2%、中学3年生は43.3%。いずれも全国や大阪府に比べ上回っている。

〇スマートフォンを含めたテレビゲームを1日あたり1時間以上している小学校6年生が79.7%、中学3年生では76.1%、

3時間以上の小学6年生が40.8%、中学3年生は37.7%。この割合も全国や大阪府に比べて多い。

◎スマートフォン長時間使用のデメリット

①相対的に学習や睡眠に充てる時間が短くなる。

②夜間にブルーライトを浴びることにより睡眠の質の低下につながる。

③①と②により、大人に比べ、脳が発達の過程にある子どもについては、学習や健康により悪影響を及ぼすとされる。

④家族や友人との対話でのコミュニケーションの機会が減少し、社会性やコミュニケーション能力の発達に影響を与える。

⑤SNSでのトラブルやネットいじめなどに繋がる可能性がある。

◎教育委員会のスマートフォン依存対策

①スマートフォンを適切に利用することが重要。

②学校においては、自己管理能力が育むことを目的に、情報モラル教材などを活用し、情報モラル教育を推進。

③各家庭に対しては、全国学力・学習状況調査などから分かる現状を伝え、各家庭でスマートフォンの使用について改めて考えるきっかけとなるよう啓発している。

(以上)

上記を踏まえ、本市の児童・生徒のスマホ依存は高いと認識できます。

特に中学3年生においては、4割の子ども達がスマホ使用が1日3時間以上という現状です。帰宅して食事と寝る時間以外はスマホ使用という子どもがいる事も容易に予想できます。

デメリットの内容も踏まえ、明確に学力やコミュニケーション力といった生きる力の育成を阻害しているでしょう。

私たちは危機感を持つべきです。

教育委員会が実施している情報モラル教育といったスマホ依存対策だけでなく、私はスマホ依存対策はルール作りなど子ども達自身に考えさせる事も重要であると提言しています。

関連記事

◎日本の小学生のスマホ所持率が、貧困層と富裕層の両方で高い理由

ニューズウィーク日本版 舞田敏彦(教育社会学者) 2021年1月13日

(略)低学年のスマホ利用層は、貧困層と富裕層に割れているようだ。

経済的に余裕のない家庭では「スマホ育児」が多い、という話を聞いたことがある。子どもに構う時間的・精神的余裕がなく、スマホを持たせてひとまず大人しくさせる。富裕層の用途はこれとは違う。やや乱暴な言い方だが、子どもを手っ取り早く黙らせるために持たせるか、子どもの能力を伸ばすために持たせるか、という違いが階層間であるのかもしれない。(略)

早いうちからスマホに慣れさせることは、未来社会を生き抜く力の素地を養う上で有益だが、ゲームへののめり込みや有害情報との接触など、負の側面も併せ持っている。後者が、恵まれない家庭の子どもに集中するとしたら一大事だ。健康や勉学にも悪影響が及び、家庭間での「育ちの格差」が拡大することになる。用途について管理・監督するよう、保護者の意識の啓発が求められる。(略)

Ⅳ ICT教育の弊害は?

私は現状のICT教育の推進には懐疑的です。

IT先進国として知られるスウェーデンでは生徒の読解力が低下していることを踏まえ、昨年からタブレット等の利用時間は削減され、本を読む時間や手書きの練習に重点が置かれています。

また、脳科学者の川島隆太東北大学教授の仙台市の学校での研究事例でも電子端末での作業は脳が活性化しないことが発表されています。

そして本市の学校でも、タブレット端末で授業とは全く違うことをしていたり、退屈しのぎの操作をする等、授業に集中できていない児童・生徒がいることを見聞しています。実際、市の学力も伸び悩んでいます。【令和6年度 全国学力・学習状況調査 調査結果 摂津市教育委員会】

そこで教育委員会にICT教育の認識ついて議会で質疑しました。

その内容は以下の通りです。

ICT教育について、

◎ICT教育のメリット等

①学校の授業では、インターネットを活用した調べ学習や、自分の考えを説明するプレゼンテーションを行う場面などで1人1台端末を日常的に活用できるようになる。

②令和6年度全国学力・学習状況調査において、「授業でICT機器をほぼ毎日活用している」と回答した割合は、小中学校いずれも全国に高い値となっている。

➂ICTを活用することで教育の質の向上に努め、児童生徒1人ひとりの可能性を最大限に引き出して参る。

◎タブレット端末の活用におけるデメリット

①インターネットを用いて簡単に検索できるため、考えることなく調べてしまうことに繋がるなど、活用の方法によっては想像力や思考力を十分につけることができないことが懸念される。

②デジタル教材のみに頼ることや、手書きの回数が減るなどにより学習内容の定着に影響を及ぼす可能性がある。

(以上)

上記を踏まえ、タブレット端末の使用に関してはメリハリをつける必要があると提言しています。

「脳や神経系が未発達である小学校低学年では体験的活動を重視すべきです。スマホとタブレット端末の濫用は思考力を養いません。そのうえ様々な体験的な学びやコミュニケーション力向上の機会損失も発生し、生きる力を育むことを阻害しかねないものです。

家ではスマホ、学校ではタブレット端末と一日中電子端末漬けとならぬよう、教育委員会としてタブレット端末活用についてのガイドラインの策定を要望致します。」という内容です。

教育委員会は適切にタブレット端末を使用している授業があると言っています。それと同時にその使用が適切か??という授業があることも認識しています。

教師間で差が生じています。

どの子ども達も授業において適切なタブレット端末使用で、創造力や思考力を養えるよう特段の配慮が求められます。それを担保できるようタブレット端末使用におけるガイドライン策定を要望しています。このガイドラインは学校・教師向けです。むやみやたらのタブレット端末使用を制限し、創造力を育てるためにしっかりと工夫して行えるようにするものです。

Ⅴ 議事録

上記Ⅱ~Ⅳについての議会質疑の議事録です。

令和6年第4回定例会一般質問

~本会議3日目・令和6年12月20日~ 議事録(抜粋)

7 子どものスマホ依存対策について

(1)スマホ育児について

【質疑概要】

現在は定義が無い「スマホ育児」について、市がどう認識しているのかを確認するとともに、そのメリット・デメリットについても確認した。スマホ育児は将来的なスマホ依存症に繋がる可能性があるなど、デメリットは無視できないもので懸念すべきものであり、保護者への啓発活動を行うよう提言した。

詳細は下記の通り。

○松本議員

7 子どものスマホ依存対策、①スマホ育児について、近年、スマホ育児というものが一般化されてきていると感じます。そこで市としてスマホ育児の現状をどう認識しているかお聞かせ下さい。

(略※)

○三好議長

こども家庭部長

○こども家庭部長

スマホ育児の現状認識についてのご質問にお答えいたします。

いわゆる「スマホ育児」については、現在、定義がございませんが、子どもにおとなしくしてほしい時、親が何か用事をしたい時など、子どもにスマートフォンやタブレット端末持たせて映像などを見せたり操作させたりすること、またそれらをしつけ等に使用することなどを言う事と認識しております。

令和3年度の総務省「情報通信白書」によると、子育て世代の年齢に相当する人のスマートフォン等の利用率については、18歳~29歳で98.7%、30歳~39歳で98.8%、40歳~49歳で96.2%と、100%に近い割合であるという報告があり、おそらく、多くの親御さんが子どもに対して、何らかの形でスマートフォン等を利活用しているものと推測致しております。

(略※)

○松本議員

次に、スマホ育児について、市の認識は理解しました。

ベビーカーに乗った幼児がスマホ等を見ている光景はよく目にします。

このスマホ育児についてはメリット、デメリットが様々に指摘されていますが、市としてはどう認識しているのかお聞かせ下さい。

○三好議長

こども家庭部長

○こども家庭部長

スマートフォン等を育児に活用するメリットと致しましては、知育教材や学習アプリの活用が考えられます。

また、デメリットとしては、子どもにスマートフォンを長時間与えてしまうことで、目や首に負担がかかり、視力低下や姿勢が悪くなる恐れがあることや、悪質なコンテンツに入ってしまうこと、将来的なスマホ依存症に繋がる可能性があることなどが云われております。

平成31年、WHO(世界保健機構)は小児の健康な成長に関するガイドラインを発表し、1歳児ではスマートフォンなどのデジタルデバイスの視聴は推奨されないこと、また、2~4歳までのデジタルデバイスの視聴時間は1日1時間未満であることを提言しておりますが、国内においては、具体的なガイドライン等は無い状況にございます。

今後もスマートフォン等の乳幼児への利活用については賛否両論、議論がなされると思われます。母子保健といたしましては、子どもの心身の健やかな成長という観点から、親子のスキンシップやコミュニケーション、外遊びなどによる体力づくりなどを推奨し、指導しております。

○三好議長

松本議員。

○松本議員

スマホ育児についてはデメリットを指摘する意見が多いと認識しています。親子のスキンシップ等の機会損失は重大です。そしてデメリットを知らない家庭ほど、スマホ育児に偏りがちになっている現状があろうかと思います。

かといってスマホ育児を止めなさい、というのも難しいところがあります。その事を踏まえ、私はスマホ育児の特にデメリットを保護者が適切に把握することがまずは大切と考えます。

是非とも、スマホ育児における啓発活動を検討し行うよう要望致します。

(以上)

(音声データ等より作成)

重要と思われる部分には強調を入れています。

※当該質問に関係のない他の質問項目の部分は省略しています。

(2) 児童・生徒のスマホ依存について

【質疑概要】

摂津市の児童・生徒のスマホ使用状況を確認し、全国・大阪府よりも依存度が高い現状があること、また成長過程への悪影響があることなどを質疑した。そしてスマホ依存対策を進めるよう、特に子ども達自身に考えさせるよう提言した。

詳細は下記の通り。

○松本議員

7-2児童・生徒のスマホ依存対策について、近年、子ども達のスマートフォン依存が高まっていると感じています。まずは本市子ども達のスマホ使用の現状はどのようなものかお聞かせ下さい。

(略※)

○三好議長

教育総務部長

○教育総務部長

子どもたちのスマートフォン依存の現状についてのご質問にお答えいたします。

近年、スマートフォン等の普及により、子どもたちのスマートフォン使用時間は増加しており、スマートフォンが常に傍にないと落ち着かないと言う子どもたちも少なからずおります。

令和6年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙によりますと、スマートフォンを使って1日あたり1時間以上SNSや動画視聴している本市の小学生が59.6%、中学3年生では86.3%、3時間以上の小学生6年生が28.2%、中学3年生は43.3%になっており、いずれも全国や大阪府に比べ上回っております。

また、スマートフォンを含めたテレビゲームを1日あたり1時間以上している小学校6年生が79.7%、中学3年生では76.1%であり、3時間以上の小学6年生が40.8%、中学3年生は37.7%となっており、この割合も全国や大阪府に比べて多い状況でございます。

(略※)

○松本議員

次に、児童・生徒のスマホ依存対策について、本市子ども達のスマホ使用時間は全国に比べ多い現状は理解しました。

スマホ育児でのデメリットは先ほど質疑しましたが、児童・生徒においてもスマホ使用でのデメリットは当然あります。多くの研究でスマホの長期使用は睡眠障害、うつ、記憶力や集中力、学力の低下、そして依存になることを指摘しており大変懸念しております。スマホの長期使用のデメリットについて市はどう認識しているのかお聞かせ下さい。

○三好議長

教育総務部長

○教育総務部長

スマートフォンの使用時間が長くなると、相対的に学習や睡眠に充てる時間が短くなるだけでなく、夜間にブルーライトを浴びることにより睡眠の質の低下につながり、とりわけ、大人に比べ、脳が発達の過程にある子どもについては、学習や健康により悪影響を及ぼすとされております。

また、家族や友人との対話でのコミュニケーションの機会が減少し、社会性やコミュニケーション能力の発達に影響を与えることが考えられ、SNSでのトラブルやネットいじめなどに繋がる可能性が懸念されます。

○三好議長

松本議員。

○松本議員

デメリットについて認識しました。

加えてスマホにはSNS問題もあります。SNSを使用するほど自己肯定感が低下し、あるいは先ほどありましたいじめ問題、犯罪に巻き込まれることも多々発生しています。その懸念は世界共通であり、オーストラリアでは16歳未満のSNS禁止法案が先月可決されています。

これらのデメリットをしっかりと児童・生徒、そして保護者が認識するなどスマホ依存対策を講じる必要がありますが、学校におけるスマホ依存対策の取り組みをお聞かせ下さい。

○三好議長

教育総務部長

○教育総務部長

スマートフォンを使用してのゲームやSNS、動画視聴時間についても年々増加傾向にあり、学習面や健康面での影響を踏まえ、スマートフォンを適切に利用することが重要であると捉えております。

学校においては、自己管理能力が育むことを目的に、情報モラル教材などを活用し、情報モラル教育を推進しております。

また、各家庭に対しては、全国学力・学習状況調査などから分かる現状をお伝えするとともに、各家庭でスマートフォンの使用について改めて考えるきっかけとなるよう啓発に努めております。

○三好議長

松本議員。

○松本議員

現状の取り組みは理解しました。

スマホ依存対策はルール作りなど子ども達自身に考えさせる事も重要かと思います。その点も是非検討し実施して頂きたいと思います。これについては要望と致します。

(以上)

(音声データ等より作成)

重要と思われる部分には強調を入れています。

※当該質問に関係のない他の質問項目の部分は省略しています。

(3) ICT教育の弊害について

【質疑概要】

GIGAスクール構想に基づき、小中学校では1人1台のタブレット端末が配布されている。その現状と教育委員会がどう認識しているのかを確認するとともに、教師のタブレット端末活用の偏重を警告し、教育委員会として使用のガイドライン策定を提言した。

また、相対的な読書活動の低下への対策も質疑するとともに、最後は教育長に総括的に見解を求めた。教育長は子ども達のスマホ依存はむしろの大人の問題でもあり、バランスの取れた姿勢を示していくことの大切さを述べた。

詳細は以下の通り。

○松本議員

7-3 ICT教育の弊害について、まず学校での1人1台のタブレット端末使用状況についてお聞かせ下さい。(略※)

○三好議長

教育総務部長

○教育総務部長

1人1台端末の活用状況についてのご質問にお答えいたします。

全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協同的な学びを実現するGIGAスクール構想に基づき、全児童生徒に1人1台端末を整備し、ICT教育の推進に取り組んで参りました。

学校の授業では、インターネットを活用した調べ学習や、自分の考えを説明するプレゼンテーションを行う場面などで1人1台端末を日常的に活用できるようになるなど、利活用は進んでいると捉えており、令和6年度全国学力・学習状況調査において、「授業でICT機器をほぼ毎日活用している」と回答した割合は、小中学校いずれも全国に高い値となっております。

引き続き、ICTを活用することで教育の質の向上に努め、児童生徒1人ひとりの可能性を最大限に引き出して参ります。

(略※)

○松本議員

次に、ICT教育の弊害について、タブレット端末を有意義に活用しているものと理解しました。

しかし一方で、IT先進国として知られるスウェーデンでは生徒の読解力が低下していることを踏まえ、昨年からタブレット等の利用時間は削減され、本を読む時間や手書きの練習に重点が置かれ、また、脳科学者の川島隆太東北大学教授の仙台市の学校での研究事例でも電子端末での作業は脳が活性化しないことが発表されています。

また、本市の学校でも、タブレット端末で授業とは全く違うことをしていたり、退屈しのぎの操作をする等、授業に集中できていない児童・生徒がいるとお聞きしています。実際、市の学力も伸び悩んでいるかと思います。

これらを踏まえて、タブレット端末使用のデメリットが明らかになってきていますが、市はどう認識しているのかお聞かせ下さい。

○三好議長

教育総務部長

○教育総務部長

タブレット端末の活用におけるデメリットについては、インターネットを用いて簡単に検索できるため、考えることなく調べてしまうことに繋がるなど、活用の方法によっては想像力や思考力を十分につけることができないことが懸念されます。

また、デジタル教材のみに頼ることや、手書きの回数が減るなどにより学習内容の定着に影響を及ぼす可能性がございます。

教育活動の様々な場面において、タブレット端末を活用することのメリット・デメリットを教員自身が考え、効果的に活用することが大切であることを踏まえ、具体的な活用方法について助言するなど、子ども達にとってより良い学びとなるよう取り組んでおります。

○三好議長

松本議員。

○松本議員

タブレット端末の使用に関してはメリハリをつける必要があるかと思います。とりわけ、脳や神経系が未発達である小学校低学年では体験的活動を重視すべきです。

スマホとタブレット端末の濫用は思考力を養いません。そのうえ様々な体験的な学びやコミュニケーション力向上の機会損失も発生し、生きる力を育むことを阻害しかねないものです。

家ではスマホ、学校ではタブレット端末と一日中電子端末漬けとならぬよう、教育委員会としてタブレット端末活用についてのガイドラインの策定を要望致します。

また、創造力や語彙力を高める読書活動の重要性はこれまで幾度も議論してまいりました。しかしながらスマホ等の長期使用で読書活動が低下する傾向にあります。この対応についてどうお考えかお聞かせ下さい。

○三好議長

教育総務部長

○教育総務部長

読書活動は、子どもたちの豊かな情操や学力向上、さらには豊かな人間性を育むうえで非常に大切なものと捉えております。

スマートフォンの長時間の使用により、子どもの読書時間が減少する中、読書習慣を身に付けることが必要であると考えております。

子どもたちが自ら読書活動を進めていくためには、子どもたちが本を好きになり、読書の魅力を感じる出会いが大切でございます。

引き続き、担任や学校読書活動推進支援員による読み聞かせや、子ども同士がお勧めの本を紹介することなど様々な本に触れる活動を進め、子どもたちの読書習慣を確立できるよう進めて参ります。

○三好議長

松本議員。

○松本議員

是非、子ども達の読書習慣を確立できるよう要望致します。それには0歳からのブックスタートや就学前教育での読書機会を増やすなど、総合的な対応も要望致します。

これまでの話をまとめるとスマホ・タブレット端末の使用は、特に成長過程の子どもにとっては依存性など様々なリスクがあるという事です。

スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツが自分の子どもにはスマホ・タブレット端末を厳しく制限していたという話は有名です。まさにリスク管理をしていたということに他なりません。

私はスマホ等によって学力格差だけでなく生きる力の差も生じ、結果貧富の格差が更に広がるものと懸念しております。

スマホ育児のように早ければ0歳児から接するがために大きな問題です。子ども達は環境を選べず、大人が責任もって適切な環境を提供しなければならないと考えます。

最後にスマホ依存対策について総括的に教育長のお考えをお聞かせ下さい。

○三好議長

教育長

○教育長

(略)

議員が仰るスマホ依存、これは子どもの問題というよりも、私は大人の問題ではないかなと思っています。

学校で、先生が教員が検索を、調べ学習を指示する時に、教員自身がインターネットのファクトチェックの重要性でありますとか、記者の名前が載っている、新聞で調べるとか、発行者が明らかな、図書室にいった本で調べるとか、そうしたアナログの検索の良さを理解しているかどうか。

ご家庭で、それぞれ保護者が新聞や読書をしている姿を子ども達に見せているかどうか。スポーツを楽しんでいる姿を見せているかどうか。

何よりも今、電車に乗った時にほとんどの人が、スマホを片手にスマホの画面を見ています。

(略)

こういった事態をおかしいと思うような感覚が鈍ってきているのではないかなと。そう意味では、子どもと一緒にルールを考えたり、保護者と子ども、それから地域の方を啓発する色んな取り組みは勿論大事ですが、まずは私たちが、率先垂範して、スマホを少し片手から外して現実を楽しむとか、そういったバランスを子ども達に見せていく姿勢が大事なのかなとそう思っております。

そうした取り組みを皆さんと是非一緒に進めていきたいなと考えております。

○三好議長

松本議員。

○松本議員

丁寧なご答弁ありがとうございます。

スマホ依存対策については子ども達と保護者、教師、学校、教育委員会、そして教育長も仰いましたけども、大人誰しもが取り組む、そういう流れを議会からも応援できればと思います。

そういった点ではスマホに負けぬよう読書活動を一層強化すべく読書活動推進条例策定も検討されては如何でしょうか。

スマホ依存はまさに現代病とも言えます。私自身もやはりタブレットを持てば1時間ついつい見てしまうということはよくある事で、その1時間で何が出来たのだろうと、本当に機会損失を考えてしまいます。

成長過程の子ども達にとってはなおの事、機会損失が大きいかなと思っております。子ども達のスマホ依存対策をリスク管理の観点からも、しっかりと推進されるよう要望致します。

(以上)

(音声データ等より作成)

重要と思われる部分には強調を入れています。

※当該質問に関係のない他の質問項目の部分は省略しています。

Ⅵ まとめ

これまでの話をまとめるとスマホ・タブレット端末の使用は、特に成長過程の子どもにとっては依存性など様々なリスクがあるという事です。

スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツが自分の子どもにはスマホ・タブレット端末を厳しく制限していたという話は有名です。まさにリスク管理をしていたということに他なりません。

リスク管理が必要なものって、、、、。

依存という観点で、お酒以上にスマホは恐ろしいものです。

繰り返しにはなりますが、私はスマホ等によって学力格差だけでなく生きる力の差も生じ、結果貧富の格差が更に広がるものと懸念しております。

言うなれば、スマホに使われる人間とスマホを使いこなす人間に分かれるでしょう。

スマホ育児のように早ければ0歳児から接するがために大きな問題です。子ども達は環境を選べず、大人が責任もって適切な環境を提供しなければならないと考えます。そして、いわゆるしんどい家庭ほど、その子ども達のスマホ依存傾向は高いものと考えられます。本市の児童・生徒の依存度が高いのもそういった家庭が多いということでしょう。

家庭は勿論のこと、教育現場、包括的な対策が必要です。

教育委員会に対して、乳児から中学生までの包括的なスマホ依存対策を要望して参ります。

Ⅶ 関連リンク